PARTE II/II

LA SAGA José Luis Maldonado (Seudónimo Luis Coronado)

Los Sabores de Entonces

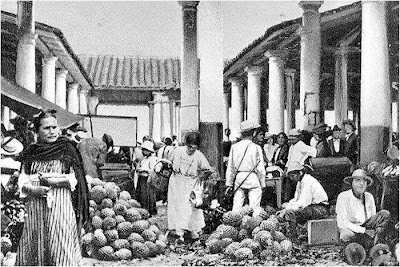

Venta de frutas en el interior del Mercado Cubierto. Calle 11 con

avenida 7.

La plaza de mercado de Cúcuta era excepcional.

Inmaculadamente limpia y distribuidas sus secciones con mucha racionalidad.

Había las áreas de mercancías secas, el batán, confecciones, locería y

cristalería; Graneros. El patio de las frutas, verduras y hortalizas y, obvio,

las plantas medicinales. La pesa, denominación local para los expendios de

carne, se distinguía por sus pulcros mesones en blanco mármol y exactas

balanzas colgando sobre ellas, junto con esas cintas engomadas que atrapaban

moscas. La zona de panes y ricas golosinas donde competían las locales

calentanas con las reynosas, venidas de Pamplona. Los dulces, ni pa´que

mencionar los de platico, arroz con leche y dulce de moras, delicada de piña,

arequipes, bocadillos, tumis y cristalino de guayaba; naranjas y limones

rellenos de arequipe, dulces de arroz, de apio, cocadas blancas y negras, estas

sobre hojita de naranjo; Alfandoques anisados y paraos de panela. De panes,

nuestras acemas con chicharrón, los tostados de agua y el aliñado. Las roscas

rellenas de guayaba. En la zona de café para la media mañana y el puntal de la

tarde, se ofrecía ricas mazamorras calientes, de maíz o arroz; chichas y

masato, aguapanela fría con limón o aguamiel caliente con leche y se acompañaba

con arepa rellena de chicharroncitos y queso, pasteles de yuca o de harina eso

sí, saturados del buen ají.

Y, tocando este tema, tan sensible a nuestras

glándulas gustativas, permítaseme traer a colación los recuerdos epicúreos que

guardo de los hábitos y sabores en aquellas épocas. La gente se levantaba muy

temprano y el desayuno se servía entre las 5:30 y las 6:00. Constaba de caldo

de costilla de res con papa y huevo escalfado; Inefable arepa de maíz pilado en

casa, sazonada con chicharrones, queso y natas; Taza generosa de chocolate,

café o aguamiel con leche, rebanadas de pan aliñado y porción de queso fresco.

De jugos o frutas, pocón pocón; eso fue moda posterior.

La media-mañana (9:00 AM) consistía mayormente de una

mazamorra caliente de harina de maíz con queso fresco desmenuzado. Se alternaba

con días de vaso de chicha, fermentada de maíz, con crocantes pastelitos de

yuca rellenos de carne y picado de huevo duro.

El almuerzo, entre las 11 y las 12 horas del mediodía,

se iniciaba con la infaltable sopa, que bien podía ser de arroz con arvejitas,

de fideos con trocitos de papa, de cuchuco de maíz o trigo, de avena, de

tomate, de ruyas (ñoquis), de plátano frito, y otras, pero siempre hechas en

base de caldos de carne de costilla de res y buen adobo; se llevaba a la mesa

en sopera y allí servida al plato. La ensalada, generalmente hecha sobre

bandeja grande, sobre un primer tendido de lechuga se agregaba, por capas,

rodajas de cebolla y de papa cocida, queso fresco, zanahoria, remolacha,

tomate, cura (aguacate) y huevo duro. Salpimentada y rociada generosamente con

vinagre y aceite Z, se servía como porciones de pastel. Venía entonces el

“seco” con el inefable arroz, hecho con base de manteca de cerdo y siempre

adornadito con fideo tostado o trocitos de papa; el “cosepan”, plátano cocido

en agua-sal sobre su propia concha o yuca cocida y frita (la papa escaseaba en

tierra caliente). A todo esto, oh, Dios misericordioso, se le agregaban las

tres carnes! Sí, en nuestra bendita tierra, un almuerzo sin las tres carnes no

era digno de llamarse así. Pollo sudado en nata de leche y tostado; carne

oreada y cabrito. Un postrecito para matar la sal; dulce de guayaba, o de

moras, o de zapote, o mielmesabe, cualquiera pero con buen vaso de agua helada,

bien helada. Luego, una siestita porque había tiempo para ello. La ciudad era

pequeña. Se caminaba del trabajo a la casa y una siesta bajo el abanico

ventilador, ah, ojalá en estos tiempos se pudiera disfrutar de tal deleite.

¿Sería por ello que en aquellos tiempos no oíamos hablar de stress o gastritis?

Pero el organismo humano, al cabo de tres a cuatro horas, reclamaba algo: el

puntal de la media tarde. Hora para un café negro, recién colado, oloroso y

acompañado de una pequeña fritanga de costillita, yuquita y quesito fritos,

refrigerio que las doñas hacían llegar a sus señores en el lugar de trabajo.

Caldo

costilla de res

El mar quedaba muy lejos para nosotros, los toches. Y,

por ende, no saboreábamos un buen pescado fresco de mar. Sólo allá, para semana

santa, llegaba el bacalao ibérico, seco y salado. Pero el Señor nos bendecía con

una generosa riqueza ictiológica en nuestros ríos y quebradas, todavía vírgenes

en sus cauces, libres de la contaminación y la perversidad humana. Las

quebradas eran ricas en pequeñas sardinas y el corronchoso panche, este para un

delicioso y nutritivo caldo tempranero. El Zulia y el Catatumbo nos proveían el

bocachico, el bagre, la mana-mana, traídos por el tren de la tarde y que hordas

de muchachos vendedores, al grito de “pescado, pescado fresco” cubrían el

perímetro urbano a tiempo para adquirirlo y prepararlo para la hora de la

comida, generalmente servida entre las seis y las siete de la noche. Un sudado

de bocachico con cebolla cabezona y yuca, sazonado con ajo y natas de leche,

servido con arroz y tajadas de maduro fritas, era una de las comidas predilectas.

Otra era el guisado de pichón (del palomar casero) sobre nido de fideos. A lo

que nunca yo le apunté fue a la torta de sesos de res, ni a las chinchurrias,

pajarilla, bofe, o a los caldos de sangre de toro, viandas estas de gran

demanda en la región.

Ya para las ocho de la noche, hora de irse a la cama

los tiernos del hogar, se servía un dulce de platico. Mis favoritos, arroz de

leche con dulce de moras, delicada de piña en crema de leche y huevo, arequipe

con cernido de guayaba y bocadillo con queso fresco. Los huevos chimbos, yema

de huevo con azúcar y gotas de brandy, cocidos en su cáscara sobre nido de paja

y al vapor, nunca fueron deleite para mi paladar, pero a los mayores les

subyugaba, y creo que aún, tan rara golosina.

Algunas veces acompañaba a mi mamá a la plaza del

mercado. Evoco la moneda de plata-ley 900 de cincuenta centavos (medio Peso),

que era el tope para pagar los víveres que debían llenar los dos canastos que,

ufano, llevaba yo en mis brazos. Mi mamá se sobresaltó cuándo don César, el

pesero, le dijo que la carne pulpa subió de cinco a seis centavos la libra pero

la costilla se mantenía a cuatro centavos; buena opción. La sal costaba dos

centavos la libra y el azúcar, tres. Igual precio para el arroz, los fríjoles,

garbanzos, arveja. Las legumbres y verduras se ofrecían por medida de una

canastilla o un puñado. Lo mismo las frutas, por montón o racimo, pero todo por

chivo (un centavo), locha (moneda de dos centavos), medio (moneda de cinco

centavos), real (moneda de plata de diez centavos) La moneda de plata de veinte

centavos se equiparaba, en valor, al Bolívar venezolano. Nuestro billete de un

Peso, era de igual valor a la moneda de plata de un Fuerte (cinco bolívares)

venezolano, un poco más grande que nuestra moneda de cincuenta centavos.

El

corronchoso Panche

Ya llenos, y bien pesados, nuestros dos canastos,

antes de emprender el regreso a casa, mamá me consentía con mi bebida favorita,

una kola champaña, gaseosa bien nitrogenada que producía la Cervecería nueva;

Ella prefería la agua panela (limonada) dónde Carmelita, famosa por su

refrescante bebida y un siempre concurrido lugar dentro de la plaza de mercado.

La carne de pollo y la gallina, tenía un precio más

alto que la carne de res o de cabro y del pescado. No existían grandes

gallineros y su crianza era doméstica, en casas campesinas y urbanas. Un huevo

valía tres centavos y siete por veinte centavos. Era más usual el consumo de

pichones (palomos), de crianza casi en toda casa.

La gallina sudada y con buena guarnición, era plato

especial en celebraciones onomásticas o bienvenida a parientes llegados de

lejanos lugares. Yo tenía una gallina que ponía huevos con dos yemas. La

llamaba pepita; era grande y de pluma saraviada. La consentía y le daba sus

raciones de maíz. No podía impedirle que se engullera las heces que, a campo

descubierto, en el solar de la casa, yo deponía mientras contemplaba extasiado

el vuelo de un zamuro, arriba, en el azul del cielo. Jamás perdoné el vil

asesinato de pepita, perpetrado para festejar el final del servicio militar de

mi tío José Armando y su viaje a la capital. La sancocharon y su caldo fue base

para la sopa de arroz con menudencias y de su cuerpo sacaron ocho generosas

presas, adobadas y sudadas en rica nata de leche y servida sobre lechugas en la

gran bandeja de porcelana de la nona. Yo, indignado y contrito, rechacé mi

plato y estuve tentado de gritarle a todos, que se estaban comiendo a la que se

comía mi caca.

Algunos Sucesos

Por la tranquilidad que se vivía en aquellos dichosos

años, cualquier in suceso, por mínimo que fuese, era causa de alborozo general.

El periódico local, “Comentarios”, órgano serio y veraz de la familia

Villalobos, sin amarillismo alguno, era generoso en el despliegue que daba a

hechos como el robo de una billetera, una riña entre borrachitos, una paliza

del marido a casquivana mujer, etc. Y de página completa cuando el hecho lo

ameritaba. Traigo a memoria algunos.

Corría el año 41. Una tarde, saliendo del colegio, nos

sorprendió un ruido sordo, acompañado de un estremecer como de onda telúrica

pero, contrario al temblor de tierra, las cuerdas eléctricas no se batían.

Alguien alertó con estertor, ¡es una bomba! Y otro dijo que era por allá, por

el mercado. Eso quedaba a seis cuadras y, en otros tantos minutos, ya nuestras

piernas nos habían llevado al tumulto frente al almacén, bodega de abarrotes de

donde, diligentes personas ayudaban a salir al personal con caras de angustia,

miedo y señales de asfixia, en medio de una blanca humareda. El infortunio, tal

parece que sucedió, así….

Don Antonio O. poseía una venta de quesos dentro de la

plaza de mercado. Muy pulcro en su vestir y siempre con corbata, se despojaba

de su paltó para enfundarse en blanca bata y atender con suma cortesía a su

fiel clientela. Un hogar formado con mucha dignidad le prodigó dos hijos, mujer

y hombre. Se educaron bien y, tras la secundaria, la señorita fue cortejada por

un bogotano que la llevó al altar y a la capital. Poco tiempo después y por

equis motivo, ella regresó al hogar paterno y empezó a trabajar en el área

administrativa de una bodega de abarrotes, en la calle once, arriba de la

avenida 7ª. Su esposo, el bogotano, decían que fue insistente en sus ruegos

para que ella regresara a su lado.

Ante la negativa, él, loco y desesperado, le hizo

llegar una caja de bombones con bonito moño, a la vez que, en su interior,

tacos de dinamita predispuestos a estallar tan pronto ella abriera la caja. Su

muerte fue instantánea y el suceso conmovió a toda la comunidad, como se

evidenció con el concurrido cortejo que acompañó el féretro hasta el camposanto.

El asesino fue capturado en pocas horas y, confeso, sometido a juicio y

condenado a 20 años de prisión.

No puedo dejar al olvido otro muy sonado caso que

estremeció a nuestra bien cuadriculada urbe….

El padre Obeso era un cura bonachón y párroco de la

Iglesia del Carmen, allá en la esquina norte del hospital Meoz con frente al

parque Colón. Sus oficios eran de mucha solicitud en el anexo centro

hospitalario a la vez que, curiosamente, su iglesia tenía gran demanda por

parte de parejas en compromiso de nupcias.

El curita buen oficio vivía en una modesta casa ahí

por el barrio El contento; le acompañaban una hermana, señora ya cuarentona,

que cuidaba todo lo relativo al hogar y una hija de esta, sobrina del cura de

marras, hermosa trigueña de unos 22/23 bien cuidados añitos y a quién, con

alguna frecuencia, se le veía haciendo los arreglos florales en el altar de la

patrona de los conductores. Hasta ahí, todo bien. Días, meses, par de años tranquilos

hasta que…

Apareció en escena el sargento de la policía. Hombre

de recia mandíbula, solícito, comedido y respetuoso. Por esos inescrutables

designios del Hacedor, las bien torneadas piernas de la sobrina del padre Obeso

pudieron ser motivo de atracción para el representante de la Ley, a la vez que

el brillo de la chapa en el verde oliva del uniforme castrense, pudo encandilar

los hermosos ojos color de miel de la piadosa señorita. Sea lo que fuere, los

dos entablaron un noviazgo que bien pronto fue de oídas del santo varón. Este,

junto a su hermana, llamó a cuentas a la joven parienta, exigiéndole inmediata

ruptura a la pecaminosa relación amorosa. No valieron ruegos ni llantos. La

orden fue perentoria y amenazadora, permanecería encerrada dentro de la casa

con un feroz cancerbero, su propia madre. Esa misma noche, la bella Julieta

abandonó el hogar y se entregó a Romeo, su amado gendarme.

Enfurecido y herido en su orgullo, don Obeso cargó con

la culpa a la mamá de la tránsfuga y la corrió de su casa, sin permitirle

llevar pertenencia alguna. Sólo las prendas que portaba.

Pasada una semana, la joven sobrina se armó de coraje

y fue a la iglesia para pedir el perdón al tío, a la vez que solicitarle su

bendición nupcial. Ahí, al borde mismo del altar mayor, la respuesta del

religioso fue tajante, cruel y dolorosa. Sujetó bruscamente a la joven por el

talle y de su hábito emergió tremendo cuchillo cocinero que hendió, repetidas

veces, sobre la inerme figura que se fue desdibujando en una sola, grande y

larga mancha roja.

Así, este pastor de almas, lacerado por los celos,

cobró la afrenta de su amante de años. Sí, la bella mujer que pasaba por

“sobrina”, calentaba sus sábanas y saciaba sus placeres desde 5/6 años atrás y

la “hermana”, era la madre celestina que cobraba en especie su silencio.

La capilla de la iglesia quedó en entredicho y seis

meses mas tarde, monseñor Afanador y Cadena bajó, de su sede en Pamplona, para

bendecir y reabrir el santo lugar.

El cura Obeso fue enjuiciado y sentenciado a prisión

que debía cumplir en el reclusorio de la ciudad de Manizales. Allí, un par de

años después, fue muerto por envenenamiento que, lenguas desatadas, atribuyeron

a buenos contactos y solidaridad de equipo con el inconsolable novio.

Recuerdo de Niñez

La mujer alargó su huesuda mano donde lucía pulseras

que sonaban como campanillas y tomó la mía llevándome hacia ella para alzarme

en sus brazos y entonar una especie de arrullo mientras me apretujaba contra

sus pechos. Recuerdo, borrosamente, unos ojos verdosos enmarcados por largas

pestañas y una pañoleta roja o blanca con pepas blancas o rojas. Otras mujeres,

casi idénticas entre sí y hombres con sombrero y pailas de cobre en sus manos,

se unieron a la carrera que la mujer que me cargaba había iniciado a grandes

zancadas. No guardo idea del tiempo que transcurrió para llegar a un lugar, con

muchas piedras, junto al río y donde había más de esa gente y caballos y toldos

y una gran olla ahumada sobre leños crepitantes.

Debí quedarme dormido en alguna de esas toldas y me

despertó el alboroto provocado por la llegada de policías, unos con pesados

fusiles y otros con enormes bolillos de madera y, oh sorpresa, ahí estaba mi

mamá, agitada y gritando mijito, mijito, mi pequeño sute! Es, quizá, el

recuerdo más antiguo que guarda mi memoria y mi edad debió estar alrededor de

dos años y medio en ese año 1.933. Nuestra vivienda era una humilde casita en

la entonces empedrada calle que subía hacia La cabrera, tres o cuatro cuadras

antes de llegar a la “Piedra del Galembo”. El campamento gitano allanado estaba

en un recodo del Pamplonita, cerca al puente San Rafael a la salida hacia

Pamplona.

A este episodio le siguen, en mi memoria, dos cuadros

de drama familiar. Una mañana mi madre trataba de alimentar a mi hermano menor

y de repente, con la criatura en sus brazos, se abalanzó sobre el muro que nos

separaba con la casa vecina, lanzó un desesperado llamado de socorro y el

incesante grito de “se me murió Jorgito, se me murió Jorgito..” Creo que todo

el barrio vino a expresar el pésame y rezarle al cajoncito blanco cubierto de

jazmines. El humo blanco de cuatro velas ardientes devolvía al cielo la

inocencia de un niño que solo vivió un año, seis meses y doce días.

Habrían transcurrido cinco días de la escena anterior

cuando la Parca volvió a nuestra vivienda para llevarse a Beatriz, mi hermanita

que apenas cumpliría cuatro meses. La contagiante tos ferina que se llevó a

Jorgito, no perdonaba infantes. Lejos estaba de nosotros la anti-coqueluche y,

aún hoy, me pregunto con frecuencia y reflexión, que designio me hizo incólume

a la endemia.

El cuadro de dolor de la semana anterior cobró mayor

intensidad y los jazmines emanaron tal cantidad de fragancia que fijó en mi

memoria, como una daguerrotipia, aquel cuadro blanco de dolor y pena, iterante

cada vez que un efluvio de ese aroma llega a mis sentidos.

Los agüeros y creencias, muy propios en nuestra

región, obligaban los rezos y sahumerios para ahuyentar el mayén. Mi familia

optó por el cambio de domicilio y nos mudamos a otro sector de La Cabrera.

Algunos hechos sucedidos por esa época me llevan a evocar momentos como aquel,

en el día que murió Carlos Gardel. Muchachos mozalbetes corrían por toda la

ciudad gritando a todo pulmón “se mató Gardel, se mató Gardel” y el vecindario,

consternado con la noticia, se reunía en las calles para indagar y ahondar en

detalles. En aquellas casas dónde tenían la dicha de poseer un Philco, oían,

por la Voz de Cúcuta, los informes que copiaban de Medellín con el relato de

los pormenores del trágico accidente de los aviones de Scadta y Saco. Las

mujeres lloraban desconsoladas y en los hombres se notaba la amargura. Habría

que esperar dos días hasta que llegasen los periódicos de Bogotá para ver fotos

y detalles del in suceso.

Recopilado

por: Gastón Bermúdez V.

No hay comentarios:

Publicar un comentario